3D CADとは異なる「BIM」の立体モデル

建築業界では、コンピューター上で建築モデルを構築する技術として、おもに3D CADが活用されてきました。近年では、BIMをモデリングに活用する事例が増加しています。まずはBIMの基礎知識について解説します。

BIMとは

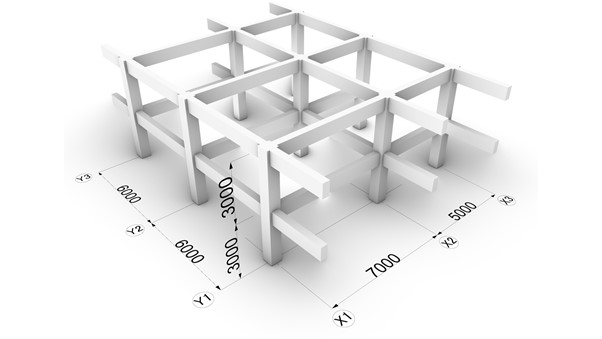

BIMとは、Building Information Modeling(ビルディング インフォメーション モデリング)の略語で、直訳すると「建物を情報で形成する」技術のことを指します。具体的には、コンピューター上に作られる、実際の建物と同じ3Dの立体モデルです。従来の3D CADは、まず2次元でのデジタル図面作成後に3Dモデリングを行う流れでしたが、BIMは最初から3Dモデルをコンピューター上で作成して、そのモデルデータを元に図面を切り出せる為、モデリングや作図の効率化と精度向上が期待できます。

BIMによって作成された3Dモデル(BIMモデル)は建物の形状や寸法といった意匠に関する基本データだけでなく、構造や設計設備といった付随する情報もデータとして活用できるのが特徴です。BIMモデルは、建築プロセスにおける建築情報の基盤となります。

建材・寸法だけでなく工程・時間・設備のメーカーなどあらゆる情報が含まれるオブジェクトの集合体

BIMモデルはオブジェクトの集合体です。作成された図面だけではなく、以下のような建築におけるすべての詳細な情報を取り込み、データとして利用できます。

・建築パーツの幅や奥行き、高さ、素材

・組み立てる工程や時間、コスト

・構造体の情報

・設備機器の品番、メーカー、価格等

たとえば設備機器の情報を取り込んでおけば、メンテナンスや資材管理の際にも参照先として使用できます。従来の方法では各情報を別々のシステムで管理する必要がありましたが、BIMは付随する情報を一括管理できるため、業務の効率化や管理コストの削減にもつながるでしょう。

各情報は修正、更新を行うと他のデータにも自動的に反映されます。

BIM図面を作成するためには専用のBIMソフトウェアが必要

BIMモデルの作成には、BIMツールと呼ばれる専用のBIMソフトウェアが必要です。BIM導入が実現できていない企業の、その代表的な理由のひとつとして、BIMツールの選定や運用整備に課題があるケースも多くみられます。

BIMが求められている理由・背景

BIMは、建築業界が直面している課題の解決策として期待されている技術のひとつです。BIMが求められている理由や、背景にある建築業界の課題について解説します。

設計や施工の不整合・ミス による品質や安全性の低下

従来の3D CADモデルでは設計者と施工者がリアルタイムで図面を共有することができず、設計と施工時に認識のズレが生じ、不整合やミスが発生することがありました。その結果、建築物の品質や安全性の低下、工程の手戻りによる工期の延長やコストの増加を招いてしまうことがあります。

BIMモデルでは設計者と施工者が図面と情報、状況などを正しくリアルタイムに共有できるため、着工前の図面の不整合の発見や、干渉チェックによる不整合やミスの防止・低減が可能です。

施工主にとって建築コストが不透明

ゼネコンが工事費の見積もりを制作する場合、基本的な建設コストだけでなく、想定されるその他のコストまでが加算されています。

設計事務所側は建設コストを把握しつつ、ゼネコンが提示するであろうリスクを予測し、想定コストという可視化できない金額を踏まえて最終的な金額を着工前に計算しなければいけません。

BIMモデルには数量集計の機能が搭載されているため、コストシミュレーションが可能です。明確な建築コストを算出しやすくなります。

建築会社にとっての構造的な低収益性

コロナ禍、ウクライナ危機、ウッドショックといった様々な要因が重なり、現在世界的な経済不況に陥っています。その中で、建築会社はより高い収益性を確保しなければいけません。

BIMなら、設計初期段階や企画・設計段階で細部まで検証できるフロントローディングを実現します。予め細部まで検証しておくことにより、後々の工程のミスや手戻りを防ぎ、結果として建築プロセス全体の無駄なコストの削減や収益の確保が実現できます。

建築確認審査の厳格化による申請期間の長期化

建築確認審査が厳格化したことで、確認申請期間が長期化しています。その結果着工件数が減少してしまっている建築会社もあるでしょう。BIMモデルを用いて事前に不整合チェックを行うことで、提出した申請の出し戻しが減少するため、着工件数の減少を防げます。

プロジェクト全体の長期化・遅延

工程内でミスや不整合が起きると、手戻りが起きプロジェクトの長期化と遅延の原因となります。計画が長期化するとコストの増大だけでなく、企業の信用問題にも関わるかもしれません。こういった問題についても、BIMモデルでの事前の不整合チェック、ミスや不整合の回避によって防げます。

環境設計対応・サステナブルデザインの必要性

国土交通省支援のもと2002年、JSBCによって「CASBEE(建築環境総合性能評価システム)」が誕生し、運用が開始されました。日本国内でも環境対応への関心は高まりつつある一方で、CASBEEの評価における一定の点数を獲得しないと建設が許可されないという課題もあります。

自社内で環境設計やサステナブルデザインのノウハウがない、教育が行き渡っていないなどの理由で、対応しきれていない企業もあるかもしれません。

BIMモデルを使用すれば、環境シミュレーションを企画・設計段階でスピーディーに行うことも可能です。

BIMの確認申請とは

そもそも建築確認申請とは、建築基準法第6条第1項の規定により、「その計画が建築基準関係規定に適合しているか」を、建築工事の着手前の段階で確認するために行う申請です。

申請書を提出して建築主事(検査を行う地方公共団体の職員)の確認を受け、確認済証の交付を受けることが義務付けられています。

国土交通省はBIMによる建築確認申請の普及を推進しており、2025年より段階的に進められ本格始動は2029年を予定しています。この背景にあるのが、2025年の建築基準法改正による審査対象建物の増加と、少子高齢化による建築業の人手不足(2025年問題)です。

BIMによる建築確認申請が実現することで、申請者・審査者どちらにも業務の効率化という大きなメリットが期待されています。

国土交通省のBIMによる建築確認申請義務化のロードマップは以下の通りです。

・2023年:小規模工事を除くすべての公共事業にBIM/CIMを原則適用(2024年も継続)

・2025年:一部の地域を対象に、電子申請(デジタルデータによる建築確認申請)を開始、設計者は審査用のPDF図面と整合性を担保するための参考資料としてIFCデータを提出

・2026年:一部の地域から段階的に「BIM図面審査(BIMで作成した図面データによる確認申請)」を開始

・2027年:「電子申請」を全国対象に

・2029年:「BIMデータ審査(BIMデータを直接審査)」が全国対象となり本格稼働

2026年4月1日開始の「BIM図面審査」について概要をチェック

国土交通省が推進するBIMによる建築確認申請は、BIM図面審査とBIMデータ審査という2つの段階での進行が決定しています。

1段階目のBIM図面審査は、従来通り図面が審査対象であり、BIMデータはあくまで参考です。ただし、BIMで作成された図面は整合性が担保されるとして、審査における整合性確認が一部省略できます。従来の建築確認申請と比較し、審査作業の効率化や審査期間の短縮が期待されています。

2段階目のBIMデータ審査は、図面だけではなくBIMデータそのものも審査対象です。

BIM図面審査開始が2026年春に決定し、国土交通省からはガイドライン(※1)が、BLCJ(BIMライブラリ技術研究組合)からはサンプリングモデル(※2)がそれぞれ公開されています。サンプリングモデルでは、規定のBIMソフトウェア、およびバージョンに対応したモデルを、オンライン上で無料ダウンロードできます。

※1 出典:国土交通省「建築確認におけるBIM 図面審査ガイドライン(素案)などを公開しました。」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000184.html

※2 出典:BIMライブラリ技術研究組合(BLCJ)「BIM図面審査サンプルモデルの配付について」

https://blcj.or.jp/sample_form/

BIM確認申請導入のメリットとデメリットを正しく知っておこう

覚えておきたいBIM確認申請導入のメリットとデメリットを解説します。

メリット

BIM確認申請を導入することで得られるメリットは、以下の通りです。

・整合性の高い申請図書を効率的に作成できる

・窓口に出向かずとも、申請や指摘事項への対応が自社でできるようになるなど、申請作業の手間の省略による人件費と人員削減効果が期待できる

・申請や指摘のオンライン化や審査のマニュアル化による、建築確認にかかる期間の短縮

・複数人での並行作業や作業のテレワーク化・遠隔化が実現できる

・2025年問題解消や働き方改革推進が実現できる

デメリット

BIM確認申請を導入するデメリットは、以下の通りです。

・国土交通省主導のため本格導入までの間に手順や内容など、変更される可能性がある

・BIMソフトの導入や人材育成にコストが発生する

・作業に慣れないうちは、クライアントへの提案スピードが遅れる可能性がある

・データ漏洩や不正アクセスなどのセキュリティリスクが発生することがある

BIMとCIMの違いや共通点

建築業界で活用されるデジタル技術には、BIMのほかにCIMもあります。BIMとCIMの違いや共通点を順に解説します。

BIMとCIMの違い

BIM(Building Information Modeling)は住宅やビルなどの建築物を対象とし、設計や施工、管理を目的に用いられます。

CIM(Construction Information Modeling)はBIMと同じ3Dモデルをベースとした情報管理技術ですが、対象が異なります。CIMは土木などのインフラを対象とし、インフラ設備等の設計、施工、管理を目的としています。

BIMとCIMの共通点

BIM、CIMともに情報管理ができる3Dモデル技術、という共通点があります。その結果、以下のことがBIM、CIMともに可能です。

・3Dモデルにさまざまな情報を持たせて管理できる

・発注者と設計者で構造物のイメージを共有できる(建設の知識がない発注者にとっても分かりやすい)

・配管や鉄筋等の干渉を詳しく目視でチェックできる(配管や鉄筋の干渉など細かく目視可能)

・数量の算出が容易になる

・積算時に数量を拾う手間を大きく削減できる

BIMは建築、CIMはインフラにおいて、計画・調査・設計・施工・維持管理の工事業務の一連の流れをすべて効率化できるようになります。

【まとめ】BIM確認申請や図面審査の準備はお早めに

BIMの基本情報や2025年から開始となるBIM建築確認申請、2026年からのBIM図面審査開始などについて、国土交通省の推進事項、BIM導入のメリットやデメリットをまとめて解説しました。

BIM建築確認申請は2029年に本格始動、義務化が決定しています。自社でもBIMツールの選定などBIM導入への準備を早めに行うようにしましょう。

BIMについてのノウハウがない、ツール選定ができないなどの理由で導入に課題があるときには、福井コンピュータアーキテクトへぜひお気軽にご相談ください。BIM導入の各種支援サービスを提供しています。製品体験版の公開、関連イベントやセミナーも開催しています。

無料体験版のお申込み:https://archi.fukuicompu.co.jp/products/gloobe/download.html

見積りや導入のご相談:https://archi.fukuicompu.co.jp/form/consult.php

イベントやセミナー情報:https://archi.fukuicompu.co.jp/event/index.php?prm=bui