採光計算とは

採光計算とは、居室に必要な自然光を確保するため、建築基準法にもとづいて開口部の面積を評価する手法です。基準は建築基準法第28条および施行令第19条・第20条に定められており、主に建築確認申請で確認されます。

近年の法改正では、採光補正係数の取り扱いや緩和措置の適用条件が一部見直され、設計実務においても対応が求められるようになっています。

床面積に対する有効採光面積が基準(住宅の場合は7分の1、約14.3%)を下回る場合、その空間は居室と認められず、設計の見直しが必要になるため注意が必要です。

なお、採光計算は通風計算とは別に審査される項目であり、自然光の確保を目的とした評価です。開口部の配置や隣地との距離、道路幅員など多様な条件が影響するため、設計初期から採光条件を把握しておくようにしましょう。

▼建築基準法における「採光」について、考え方やルールなど詳細はこちらの記事でも解説しています。

https://archi.fukuicompu.co.jp/fcajournal/article/13

採光補正係数とは

採光補正係数とは、開口部の有効採光面積を算出する際に使う補正値です。窓の面積が同じでも、隣地との距離や建物の高さ、窓の向き、庇・バルコニーの有無によって採光量は変わるため、それらの条件を数値化して補正します。

係数は、遮蔽物までの水平距離(D)と高さとの垂直距離(H)の比率(D÷H)から求め、用途地域に応じた計算式に当てはめて算出します。

この仕組みにより設計の自由度は高まりますが、係数が低すぎると開口部として認められず、採光計算上「0」とされる場合もあります。そのため、用途地域や立地条件に応じた工夫が必要です。

以下では、用途地域ごとの補正係数の算出方法を解説します。

住居系用途地域

住居系用途地域における採光補正係数(K)は、以下の式で算出されます。

・K =(D ÷ H)× 6.0 − 1.4

K値が1.0未満でも、条件を満たせば「1.0」として扱える緩和措置があります。たとえば、開口部が道路に面している場合や、D/H比が7.0以上の場合です。

ただし、D/H比が7.0未満でKが0を下回ると、K=0(採光不可)とされ、開口部として認められません。その場合は、窓の位置や大きさの見直しが必要です。

準工業・工業・工業専用地域

これらの用途地域では、周囲の建物が高密なことから、より厳格な補正式が適用されます。

-

K =(D ÷ H)× 8.0 − 1.0

住居系よりも乗数が大きいため、同じD/H比でも高いK値が得られます。D/Hが5.0以上でKが1.0未満の場合でも、「1.0」として扱われる緩和措置があるほか、開口部が道路に面していれば、D/H比が小さくても認められることがあります。

一方、D/Hが5.0未満でKが0を下回る場合は、K=0(採光不可)とされ、設計の見直しが必要です。

商業地域・近隣商業・用途地域指定なし

この用途地域では、建築の高密度化が想定されるため、補正式もより厳しく設定されています。

・K =(D ÷ H)× 10.0 − 1.0

高いD/H比が求められるため、開口部前に十分な空間がないと、有効な採光と見なされにくくなります。

ただし、D/Hが4.0以上、または開口部が道路に面していれば、K=1.0として扱われる可能性があります。逆に、D/Hが4.0未満でKがマイナスの場合は、K=0(採光不可)となり、設計の見直しが必要です。

商業地域では、こうした条件により採光設計が特に厳しくなります。

採光計算の方法

採光計算では、窓の大きさではなく、有効採光面積で評価されます。建築基準法では、床面積に対して一定以上の開口部面積が必要とされており、その算出には補正係数をかけた有効面積を用います。

基本式は以下のとおりです。

-

有効採光面積 = 開口部面積 × 採光補正係数(K)

この面積が基準を上回れば、採光要件を満たすと見なされます。たとえば住宅では、床面積の7分の1(約14.3%)以上が必要です。6帖(約10㎡)の部屋であれば、1.43㎡以上の有効採光面積が求められます。

以下に、居室・建築物の種類ごとの基準を示します。

|

居室の種類 |

必要な採光面積の割合 |

備考(補足) |

|

幼稚園・小中高・こども園の教室 |

1/5(=20%) |

教育施設における学習環境の確保 |

|

住宅の居室(リビング・寝室など) |

1/7(=約14.3%) |

一般的な住宅の基準 |

|

病院・診療所の病室 |

1/7 |

入院患者の療養環境 |

|

寄宿舎の寝室・下宿の宿泊室 |

1/7 |

長期滞在を前提とする居室 |

|

専門学校・大学の教室 |

1/10(=10%) |

高等教育施設の教室 |

|

上記以外の施設(用途に応じて) |

1/10〜1/20 |

規模や構造により調整可能 |

建築部位別の採光条件

採光計算では、庇、バルコニー、道路との位置関係、トップライトの有無など、開口部周辺の条件や設備が補正係数に大きく影響します。適切に評価されなければ、明るさを確保していても有効採光面積として認められない場合があります。

以下では、建築部位ごとの採光条件と、補正係数の算出方法を解説します。

窓の上に庇やバルコニーがある場合の補正係数

窓の上に庇やバルコニーがあると、自然光が遮られて室内に届く光が減少します。そのため、採光計算ではそれらの影響を補正係数に反映させなければいけません。

算出には、庇やバルコニーの水平距離(D)と垂直距離(H)の比率(D/H)を用います。

各ケースで係数を算出し、小さい方を採用するのが基本です。

|

ケース |

D(水平距離) |

H(垂直距離) |

採用する係数 |

|

庇だけある場合 |

庇の先端から窓までの距離 |

窓の上端から庇の下面までの距離 |

庇で算出した係数 |

|

バルコニーだけある場合 |

手すりの上端から窓までの距離 |

窓の上端から手すり上端までの距離 |

バルコニーで算出した係数 |

|

庇とバルコニーの両方がある場合 |

それぞれでD/Hを算出 |

各々でHを設定 |

2つのうち小さい係数を採用 |

例として、庇の張り出し1.2m・高さ0.6mならD/H=2.0となり、係数0.7が適用されます。開口部が大きくても、庇や手すりで係数が下がることがあるため、設計初期の確認が重要です。

窓が道路に面する場合の補正係数

敷地が建築基準法上の道路に2m以上接している場合、その道路空間を採光空間として扱う特例があります。窓の前が開けていれば、採光補正係数を有利に評価できます。

ここでも、D(開口部から道路反対側までの距離)とH(開口部の上端から道路地盤面までの高さ)の比率が重要です。道路幅が広いほどD/H比が大きくなり、補正係数も高くなる傾向があります。

|

道路幅員 |

D(距離) |

H(高さ) |

D/H |

係数例 |

|

4m道路 |

4.0m + 建物のセットバック |

2.5m |

1.6 |

約0.8〜0.9 |

|

6m道路 |

6.0m + セットバック距離 |

2.5m |

2.4 |

約0.9〜1.0 |

|

8m道路 |

8.0m + セットバック距離 |

2.5m |

3.2 |

1.0以上(上限あり) |

道路側に窓を設けると、採光面積を確保しやすくなります。条件が厳しい敷地では、開口部を道路側に集約するのが有効です。

トップライト(天窓)の補正係数

トップライト(天窓)は、天井面に設置され、直上から自然光を取り込む開口部です。

一般的な壁面の窓とは異なり、遮蔽物の影響を受けにくく、日中の直射光を効率よく室内に届けられます。その採光性能の高さから、建築基準法施行令第20条では特別な扱いが認められています。

具体的には、トップライトに対する採光補正係数は、通常の3倍として評価することが可能です。

-

有効採光面積 = 開口部面積 ×(通常の補正係数 × 3.0)

ただし、補正後の係数が3.0を超える場合でも、上限は3.0に制限されます。これは、トップライトの高い採光効果に対し、過大評価を防ぐために設定された制約です。

また、天窓が光井戸(ライトウェル)に面している場合は、井戸の深さに応じて採光効果が減衰するため、減算の補正計算が別途必要となります。その際には、断面図などの資料の添付が求められることもあります。

設計上、トップライトは限られた条件下でも採光面積を確保しやすいという大きなメリットがあります。

ただし、開閉機能のないものや、遮光ブラインドが常設されている場合など、実質的に採光に寄与しない仕様は評価の対象外となることもあるため、設計意図と実際の運用が一致するようにしましょう。

その他:隣地境界・格子・内窓・障子の影響

採光計算では、庇や道路以外にも、隣地との距離や格子、内窓、障子などの要素が補正係数に影響します。

たとえば、隣地が近いとD(水平距離)が小さくなり、K(補正係数)が低下します。都市部の密集地では、開口部を道路側に設ける、トップライトを併用するといった工夫が必要です。

また、面格子や内窓がある場合、自然光が遮られ、有効採光面積から減算されることがあります。格子が密で光を通しにくい場合、係数が実質的にゼロと見なされることもあるのです。

さらに、障子やカーテンが常時閉じられている場合も、採光を妨げる要因とされる可能性があります。

こうした要素を事前に把握し、必要に応じて計算根拠や資料を用意しておくことで、確認申請をスムーズに進められます。

採光計算において隣接する2室を一体の室(1室)とみなすための条件や方法

居室が複数に分かれていても、一定の条件を満たせば一体の室(1室)として採光計算を行うことが可能です。限られた開口部でも基準を満たせるため、実務で有効な手法です。

たとえば、リビングとダイニング、寝室と書斎など、連続した空間は条件を満たすことで1室として計算でき、設計の自由度が高まります。必要な条件は以下の4つです。

|

内容 |

補足説明 |

|

床の高さが同一またはほぼ同じ |

段差が大きいと物理的な区切りと見なされ、別室と判断される可能性があります。 |

|

開口(室間のつながり)が常時開放されている |

引き戸やドアで仕切られていない、または常に開け放たれている状態が必要です。間仕切りが常時閉じている場合は別室扱いとなります。 |

|

視線や空間の連続性がある |

一方の室から他方が見渡せるなど、視覚的に空間がつながっている必要があります。間に壁や収納があると連続性が損なわれます。 |

|

換気・採光の機能が共有されている |

一方の室にある窓からの光や空気が、もう一方にも届く構成であることが求められます。 |

これらを満たせば、片側にしか窓がなくても2室の合計床面積に対して採光計算が可能です。申請時には、図面や断面図で根拠を示す必要があります。

採光計算を簡略化するポイント

採光計算は建築確認で必須の項目ですが、条件が複雑になると補正係数の扱いが煩雑になり、手間がかかることもあります。ただし、設計初期に工夫すれば、採光条件を満たしやすくなり、計算も簡略化できます。

ここでは、実務でよく使われている簡略化の代表的な2つのポイントを紹介します。

道路に面した開口部を活用する

開口部が道路に面していると、採光補正係数は有利に働きます。道路空間は遮蔽物のない「抜けた空間」として扱われるため、D/H比(水平距離 ÷ 垂直距離)が大きくなりやすいためです。

また、道路の反対側境界線までの距離もDに含められるため、狭小地でも1.0前後の高い係数が得られることがあり、開口部が小さくても要件を満たせる場合があります。特に都市部では有効な手法です。

採光が確保しにくい場合は、まず開口部を道路側に設けられるかを検討するのが基本です。

トップライト(天窓)を使う

もう一つの有効な手段がトップライト(天窓)の活用です。建築基準法では、天窓の採光補正係数を「通常の3倍」と認めており、高い採光効果が得られます。

たとえば、壁面の窓で係数が0.6でも、同面積の天窓なら1.8と評価され、実質3倍の効果があります。これは、天井面からの光が空間全体に拡散しやすいためです。

周囲に高い建物がある場合や、中庭・光庭の中心部など、壁面採光が難しい場面で特に有効です。

採光計算の自動化・支援ツール

採光計算は、法的確認だけでなく、設計初期の可視化や調整にも活用されます。ただし、敷地条件や設計内容によっては、補正係数の扱いが複雑になりがちです。そのため、近年は自動化ツールの導入が進んでいます。

ここでは、実務で活用されている建築設計ソフトやテンプレート、クラウドアプリなど、採光計算に役立つツールを紹介します。

建築設計ソフト・BIMによる自動計算

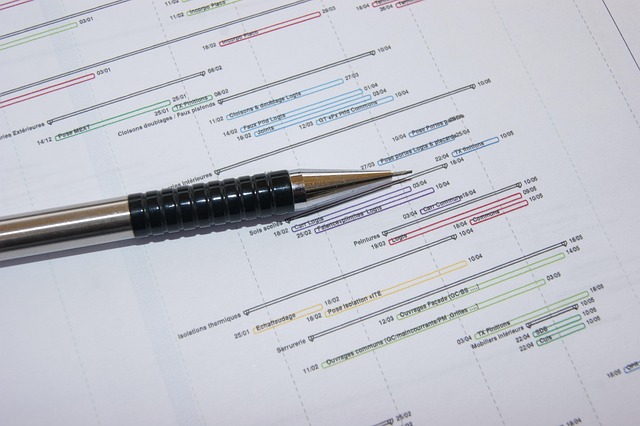

近年の設計業務では、BIM(Building Information Modeling)ソフトを活用し、採光シミュレーションの自動化が進んでいます。

建物形状や開口部、隣地との関係といった設計情報を入力することで、D/H比の算出や補正係数の適用が自動化され、係数表の読み取りなどの手作業が不要になります。

その結果、確認申請に必要な図面や根拠資料も一貫して作成できるようになり、業務効率が大きく向上します。また、設計初期の段階から採光の可否を視覚的に把握できるため、設計の手戻りリスクも大幅に軽減されます。

エクセル・ウェブツール・アプリによる簡易計算

建築士会や自治体が提供するエクセルテンプレートは、窓のサイズやD/H比を入力するだけで、補正係数と有効採光面積を自動算出できる手軽な支援ツールです。確認申請用の資料として、そのまま印刷・提出できるものもあります。

また、民間のWebアプリやクラウドツールでは、スマートフォンやタブレットで現場から試算が可能です。採光図やシミュレーション結果をPDF出力できる機能もあり、手軽かつ正確な対応ができます。

採光条件が複雑な現場ほど、こうしたツールの活用が設計効率に直結します。計算ミスの防止や申請業務の効率化にも効果的です。

ワンポイント:福井コンピュータアーキテクト株式会社の3D建築CADシステム「ARCHITREND ZERO」や、BIM建築設計支援システム「GLOOBE Architect」では、意匠設計からシームレスに採光計算を行う事ができます。

https://archi.fukuicompu.co.jp/products/architrendzero/confirming.html#houki

採光計算に関するよくある質問

ここでは、実務や設計相談の現場でよく寄せられる採光計算に関する疑問について、簡潔にお答えします。基礎的な知識から、誤解されやすいポイントまで、現場目線で整理しました。

採光と通風の計算は同じですか?

採光計算と通風計算は、目的も評価基準も異なる別の項目です。採光は「自然光を取り入れるための開口部の面積」に関する計算であり、通風は「室内の空気の流れ」に関する開口部の条件を確認するものです。建築確認時には、それぞれ別々に審査されます。

バルコニーに面した窓は採光面積に入りますか?

場合によります。たとえバルコニーに面していても、手すり壁の高さや距離などによりD/H比が小さいと、補正係数が大幅に下がることがあります。D/H比が一定以下の場合は「採光不可(K=0)」と判断され、面積に含まれない可能性があります。

内窓や格子があると有効面積から除外されますか?

設置状況によって異なります。格子の密度が高く光を大きく遮る場合や、内窓が固定されていて光を通さない場合は、有効採光面積から除外されることがあります。一方、可動式で透過性のある設計であれば、採光面積として認められるケースもあります。

居室に窓が2つある場合、面積は合算できますか?

同一室内に複数の開口部がある場合は、それぞれの有効採光面積を合算して評価できます。ただし、すべての開口部に対して、正しく補正係数をかけて算出する必要があります。

採光計算は設計・確認申請の要となる工程

採光計算は、法令上の確認項目であると同時に、居室の快適性を左右する重要な設計要素です。特に都市部や狭小地では、採光補正係数の理解と適切な活用が、設計の成否に直結します。

庇やバルコニー、道路幅員、用途地域といった条件を踏まえ、効率よく採光を確保する設計が求められます。こうした判断には、初期段階からの的確な計画が不可欠です。

近年は、BIMソフトやテンプレートの活用により、複雑な計算や申請書類の作成を効率化できます。「ARCHITREND ZERO」や、「GLOOBE Architect」では、採光計算のアシスト機能が搭載されており、実務を大きく支援します。

本記事に関連する製品はこちら

●新2号建築物の確認申請図書

https://archi.fukuicompu.co.jp/feature/zero/iine.html?=fcatopbanner#anc-2

●ARCHITREND ZERO 製品紹介ページ

https://archi.fukuicompu.co.jp/products/architrendzero/index.html

●法規LVS 製品紹介ページ

https://archi.fukuicompu.co.jp/products/architrendzero/confirming.html#houki

●【動画】法規LVS 紹介動画【ARCHITREND ZERO】

https://youtu.be/L8LF4kP9Px8

●GLOOBE Architect 製品紹介ページ

https://archi.fukuicompu.co.jp/products/gloobe/index.html

●GLOOBE Architect 法規チェック

https://archi.fukuicompu.co.jp/products/gloobe/confirmation.html

●【動画】採光換気排煙の計算に時間がかかっている【GLOOBE Architect】

https://youtu.be/rIl0guxFqfI