BIMと3D CADの違い

まずはBIMと3D CADの違いを整理します。

作成工程の違い

3D CADは、設計者の頭の中にある建物のイメージを、線や面を使って図面として描くツールです。

平面図、立面図、断面図といった各図面を個別に作成・管理するため、設計変更があるたびに、それぞれの図面を手作業で修正する必要があります。この作業には手間がかかるうえ、修正漏れや整合性のズレが起こりやすいという課題があります。

一方でBIMは、建物を3次元の情報モデルとして作り上げていく手法です。

壁・柱・窓といった建築要素を3D空間に配置しながら、同時にその寸法や構造、仕上げ、コストなどの情報を入力します。図面はこのモデルから自動的に生成され、数量表や仕上げ表なども一元的に出力できるのが特徴です。

たとえば、扉の位置を変更すれば、平面図や立面図、数量表もすべて連動して自動で更新されるため、整合性が保たれ、図面修正の手間も大幅に削減されます。

作られるモデルの違い

3D CADは、建物の形状を立体的に表現するツールで、線や面といったジオメトリ(形状)情報が中心です。外観や構造の視覚確認には有効ですが、材料やコスト、設備仕様といった詳細情報の扱いには限界があります。

一方、BIMは形状と属性情報を統合した情報付き3Dモデルを構築する手法です。たとえば、壁には素材、厚み、断熱性能、耐火仕様、メーカー名、コストなどの関連情報を設定し、必要な情報をすばやく検索しながら建物全体を一元管理できます。

このモデルは図面作成にとどまらず、数量拾い、積算、工程・維持管理など、建物のライフサイクル全体で活用可能です。さらに、運用データと連携すれば、将来的にはデジタルツインの基盤としても応用できます。

データの活用法の違い

3D CADは主に設計図や施工図の作成に使われ、図面は紙やPDFといった静的な形式で出力されます。設計段階では有効ですが、施工以降での再利用が難しく、図面は完成品として扱われるため、後工程での再入力や情報の読み替えが発生しやすいという課題があります。

一方、BIMは、建物のライフサイクル全体で活用できる情報資産として機能します。設計から施工、引き渡し、運用・維持管理まで、同じデータモデルを基盤に業務を進めることで、情報の再入力や伝達ミスを大幅に削減することが可能です。

たとえば、施設管理者がBIMモデルを使えば、空調設備の設置場所や型番、点検履歴などを即座に確認でき(※情報が登録されている場合)、現場確認や書類探しの手間が軽減されます。

普及率の違い

3D CADは1990年代以降に広く普及し、多くの設計事務所や施工会社で標準ツールとして定着しています。中小規模の業務でも2D図面からの移行手段として活用が進んでいます。

一方、国内でのBIM導入はまだ過渡期にあり、国土交通省の2022年調査(※1)では導入率は48.4%にとどまっています。

ただし、近年は公共事業を中心にBIMの導入が進み、2026年から始まるBIM図面審査制度も普及を後押ししています。国や自治体での標準化が進めば、今後さらに広がる可能性があります。

※1 出典:国土交通省「建築分野におけるBIMの活用・普及状況の実態調査 確定値<詳細>」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/20230328_15.pdf_safe.pdf

BIM図面のメリット

ここでは、BIM図面のメリットを解説します。

「見える化」による情報共有や投資効果確認のしやすさ

施主・設計者・施工者が同じ3Dモデルを閲覧することで、空間構成や寸法、仕上げ材の仕様を直感的に共有でき、2D図面では伝わりにくかった内容も明確になります。これにより合意形成が早まり、設計変更や誤解も減少します。

さらに、BIMには部材のコストや数量などの情報も含まれており、設計案ごとの投資対効果をシミュレーション可能です。素材変更によるコスト変動も即座に把握し、リアルタイムで判断できます。

このような「見える化」は、従来の図面や仕様書では得られなかったスピードと質の高い情報共有を実現します。その結果、関係者全体の認識が揃い、プロジェクトの透明性と推進力が向上します。

建築時だけでなく維持管理・運用段階でも同じシステム・データを活用できる

従来は、建物完成後に紙の図面や仕様書が引き渡され、維持管理は施設管理者が個別に情報を整理・蓄積して対応していました。この方法では、情報の欠落や齟齬が生じやすく、属人化や非効率の原因となっていました。

BIMを用いれば、竣工後も設計時と同じモデルを使って、点検履歴、メンテナンス計画、保証情報などを一元管理できます。さらに、増改築時も設計意図や構造を正確に把握でき、安全かつ効率的に計画を立てられます。

ライフサイクルアセスメントの効率化

建築物の環境負荷を定量的に評価するライフサイクルアセスメント(LCA)は、脱炭素化やサステナビリティ推進において重要な設計・施工指標です。

LCAでは、材料の製造、輸送、施工、使用、廃棄までの全工程を対象にCO₂排出量や環境負荷を評価しますが、情報収集や計算処理が煩雑で、現場での実施は困難なこともあります。

この課題に対し、BIMを活用することでLCAの効率化が可能です。BIMモデルには材料の種別、数量、配置などの属性情報が含まれており、LCAに必要な基礎データを一から収集する必要がありません。

たとえば、外壁材や断熱材、窓ガラスの性能や数量をモデルから自動集計し、LCAツールと連携することで、CO₂排出量や環境負荷を迅速に算定できます。

設計初期からシミュレーションを行い、複数案を比較することで、環境性能と意匠・コストのバランスを最適化する判断が可能になります。

2026年4月1日(予定)には「BIM図面審査」がスタート!

BIMの普及を後押しする動きとして、国土交通省は2026年春から「BIM図面審査」の本格運用を開始予定です。これは建築確認申請において、従来の2D図面に加えてBIMモデルの活用を可能にする新制度であり、BIMを導入する企業にとって大きな転機となります。

背景には、図面の整合性確認や審査業務の効率化、業界のデジタル化促進があります。紙やPDF図面では目視確認に多くの時間がかかっていましたが、BIMを使えば、立体構造や属性情報をもとに建築基準法適合や干渉チェックを効率よく行えます。

現在、国土交通省は「BIM図面審査ガイドライン」(※2)を公開しており、提出要件や審査項目、フォーマットが明示されています。また、BIMライブラリ技術研究組合(BLCJ)では、提出用サンプルモデルを提供(※3)し、実務対応を支援しています。

※2 出典:国土交通省「建築確認におけるBIM 図面審査ガイドライン(素案)などを公開しました。」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000184.html

※3 出典:BIMライブラリ技術研究組合(BLCJ)「BIM図面審査サンプルモデルの配付について」

https://blcj.or.jp/sample_form/

BIM図面の作成工程

BIM図面の作成の流れを見ていきましょう。

BIMモデルの作成

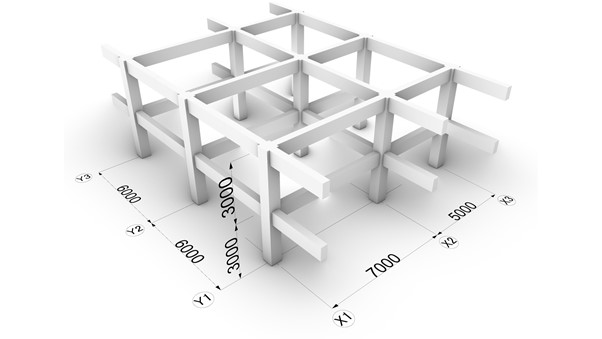

BIM図面作成の第一ステップは、3Dモデルの構築です。

従来の2D CADでは平面図や断面図を個別に描いていましたが、BIMでは初期段階から立体的な建築モデルを組み上げ、そこに設計情報を統合していきます。

このモデルは単なる立体図ではなく、建築要素ごとの属性情報を備えたインテリジェントモデルです。たとえば壁や柱には、材質、寸法、耐火性能、仕上げ材などがオブジェクト単位で設定され、図面作成や数量拾い、施工管理などに直結します。

設計の精度が初期段階で決まることで、プロジェクト全体の品質にも大きな影響を及ぼします。

実務では、設計意図や法規に沿ってゾーニングやフロア構成を立体的にモデリングし、同時に構造や設備も組み込んでいきます。空間の広がりや動線、設備間の干渉などを視覚的に把握できるため、手戻りのリスクを最小限に抑えられるでしょう。

また、多くのBIMソフトでは、部材の配置時に数量や仕様が自動記録されるため、後から拾い出したり再計算したりする必要がありません。コストや環境負荷も早い段階から考慮でき、より合理的な設計判断につながります。

集計表の作成

BIMの特長のひとつは、3Dモデルにひもづく属性情報をもとに、数量や仕様を自動で集計・出力できる点にあります。

従来は、図面から建材や設備の数量を手作業で拾い出し、表計算ソフトに入力する方法が主流でしたが、設計変更のたびに再集計が必要となり、ミスや手戻りが起きやすいという課題がありました。

BIMでは、部材ごとに「何を・どこに・どれだけ使っているか」が自動的に記録されており、建具表や仕上表、数量リストをワンクリックで作成可能です。たとえば、ドアの型番やサイズ、設置場所、数量といった情報もリアルタイムで一覧化され、設計変更にも即座に対応できます。

さらに、BIMではモデルと集計表が双方向に連動しており、集計表の修正がモデル側にも反映されるといった柔軟な運用も可能です。こうした仕組みによって、業務全体の効率と精度が大きく向上します。

設計図面の作成

一般的なCADでは、設計者が図面を一つずつ手描きし、寸法や注釈を個別に追加していく必要がありました。変更があるたびに複数の図面を見直す手間が発生し、整合性の確保に時間を要するのが実情です。

一方、BIMでは構築済みの3Dモデルをもとに、設定したビュー(平面図・立面図・断面図など)から図面を半自動で生成できます。

各ビューに寸法線や注釈、タグ、凡例を加えることで図面の完成度を高めつつ、モデルとの連動性が常に保たれるため、修正内容が即座に反映されます。これにより、設計変更への対応力が大幅に向上します。

図面のスケールや表示レベル、シンボル表現も柔軟に設定でき、用途に応じた出力が可能です。

さらに、図面・集計表・レンダリング・アニメーションなどを一つのプラットフォーム上で管理できるため、発注者や関係者との合意形成も円滑に進められます。

BIM図面導入時の課題

BIMは建築業務に多くのメリットをもたらしますが、導入や運用には現実的な課題も伴います。とくに、従来CADを中心に業務を行ってきた組織にとっては、BIMへの移行に向けた準備や判断が欠かせません。

まず課題となるのが、BIMとCADの併用が依然として求められる点です。

発注者や協力会社など、すべての関係者がBIMに対応しているとは限らず、BIMで作成した図面をCAD形式に変換して納品するケースも少なくありません。このような混在環境では、変換や調整に手間がかかり、BIMの効率性を十分に発揮できない場面もあります。

次に、導入コストも大きなハードルです。

ソフトウェアの購入やライセンス料、ハードウェアの更新に加え、BIMに対応できる人材の育成にも費用と時間がかかります。また、発注者側がBIMを前提としたプロジェクトを進めるには、一定のITリテラシーや運用体制の整備が求められ、設計側とあわせて双方の準備が必要となるでしょう。

こうした状況に対し、国土交通省などの公的機関は、BIM導入を後押しする支援策(※4)を展開しています。ソフト導入などに対する補助事業、モデル事業の推進など、官民連携による普及が進められており、こうした支援を活用すれば、初期導入の負担を抑えつつ、中長期的な活用体制の構築が可能になります。

※4 出典:国土交通省「建築BIM活用プロジェクトを支援します」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001716012.pdf

【まとめ】BIM図面は情報共有の円滑化・ミス防止やプロジェクト期間短縮などメリット大!

BIM図面は、建築プロジェクト全体の生産性と品質を高める多くのメリットを備えています。

従来は紙の図面をもとに議論が行われる中で、理解のズレや確認ミスが生じやすい状況がありました。しかし、BIMモデルを関係者間で共有することで、認識の統一が図れます。結果として、設計変更や施工ミスの防止につながり、手戻りのリスクも軽減されるでしょう。

さらに、設計変更が発生した場合でも、図面・数量表・見積データを一括で更新できるため、作業の効率化と工期短縮が可能です。維持管理の段階でも、モデルに蓄積された情報を活用することで、点検や改修計画の立案がスムーズになります。

今後、BIM図面審査制度の本格運用や公共案件での標準化が進むにつれ、BIMは設計・施工業界における新たな前提条件となっていくでしょう。いまのうちから基礎理解を深め、実践経験を重ねておくことが、次世代の建築に対応できる土台となります。

福井コンピュータアーキテクトでは、BIMの無料体験版や各種資料、導入相談、セミナーなどを提供しています。導入を検討中の方は、以下のリンクをご確認ください。

無料体験版のお申込み:https://archi.fukuicompu.co.jp/products/gloobe/download.html

見積りや導入のご相談:https://archi.fukuicompu.co.jp/form/consult.php

イベントやセミナー情報:https://archi.fukuicompu.co.jp/event/index.php?prm=bui